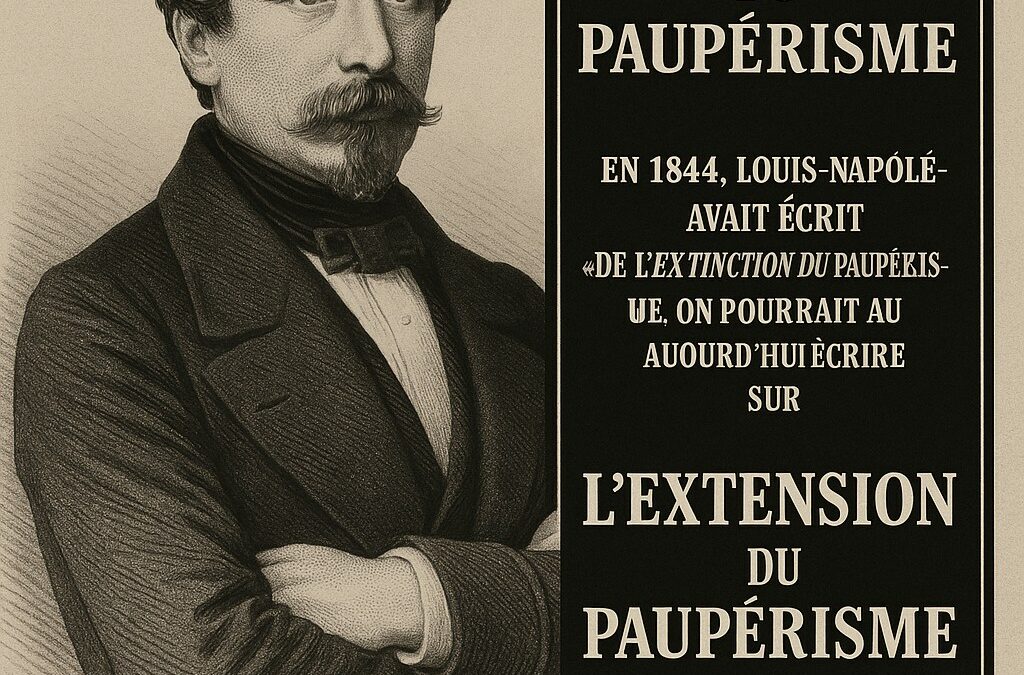

En 1844, enfermé dans la forteresse de Ham après une tentative de coup d’État manquée, Louis-Napoléon Bonaparte, dans le silence des murs et la solitude du confinement, écrivait un texte resté célèbre : De l’extinction du paupérisme. Ce n’était pas un pamphlet idéologique, mais une vision pragmatique, offensive, d’un ordre social fondé sur le travail, la dignité et la solidarité nationale.

Cent quatre-vingts ans plus tard, que reste-t-il de cette ambition ? Rien, ou si peu. Car loin d’assister à l’extinction du paupérisme, nous en constatons aujourd’hui l’extension — sourde, insidieuse, parfois invisible, mais bien réelle.

La France contemporaine, riche de son passé et puissante par ses capacités, compte plus de 9 millions de pauvres, et autant de citoyens sur le fil de la précarité. Le peuple travaille, mais il souffre. Il se lève tôt, mais ne décolle pas. Les mères seules, les jeunes diplômés, les retraités modestes, les ouvriers silencieux : tous sont les nouveaux visages d’un paupérisme moderne, moins spectaculaire mais tout aussi destructeur que celui du XIXe siècle.

Ce n’est pas une fatalité. C’est un échec de volonté. Pendant que les chiffres du CAC 40 battent des records, la France qui se lève tôt se fait broyer par un modèle économique désincarné, par un État qui se délite, par une classe dirigeante qui ne regarde plus que vers le haut. On a laissé croire que le marché régulerait tout, que la croissance suffirait à ruisseler. Mais la pauvreté ne disparaît pas par magie : elle s’organise, ou elle triomphe.

Louis-Napoléon, en prison, l’avait compris mieux que beaucoup d’hommes libres : l’ordre véritable n’est pas seulement politique, il est social. La misère est un ferment de désordre, une menace contre la Nation. Un peuple qui n’a plus confiance, plus de dignité, plus d’espérance, finit par se détourner de tout : des institutions, des lois, parfois même de lui-même.

Face à cette extension du paupérisme, la réponse ne peut être technocratique. Elle doit être politique, ferme, nationale. Elle appelle un État fort, stratège, protecteur. Un État qui investit massivement dans l’éducation, dans le logement, dans la santé. Un État qui ne délègue pas la charité aux associations, mais prend en charge la justice sociale comme un devoir régalien. Un État qui ne tolère pas que l’on travaille pour rester pauvre.

La tradition bonapartiste, c’est le peuple avant les partis, la Nation avant les intérêts, l’efficacité avant les bavardages. C’est une idée simple mais exigeante : l’ordre social doit protéger les faibles sans paralyser les forts. C’est la grandeur de l’État mise au service de ceux qui n’ont que leur travail pour vivre.

Alors oui, de Ham à aujourd’hui, le combat contre le paupérisme reste à mener. Non plus sur le papier, mais dans les actes. Il faut rompre avec la gestion à courte vue, redonner un cap, redonner un sens à l’action publique. Non pour revenir en arrière, mais pour refonder un avenir digne d’un peuple libre et uni.

Car ce n’est pas la misère qui menace la République. C’est l’indifférence.