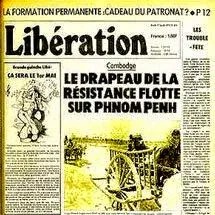

Le 17 avril 1975, la capitale du Cambodge, Phnom Penh, tombait aux mains des Khmers rouges, annonçant l’avènement du régime de Pol Pot, l’un des plus brutaux et meurtriers de l’histoire moderne. Ce jour-là, des millions de Cambodgiens ont été condamnés à la terreur, à la famine, aux tortures et à la mort dans ce qui deviendra un génocide silencieux — près de 2 millions de vies humaines. Pourtant, à l’époque, nombre de médias de gauche français, tels que Libération, L’Humanité ou Le Monde diplomatique, ont salué cette prise de pouvoir comme une “victoire du peuple cambodgien” et un triomphe des idéaux révolutionnaires.

Cinquante ans plus tard, il est difficile de réprimer un frisson de colère face à ce soutien aveugle à un régime qui a fait du communisme sa religion d’État, tout en imposant la plus grande machine à tuer de l’Asie du Sud-Est. Ces journaux, que l’on qualifierait aujourd’hui de progressistes, ont laissé leur idéologie les conduire dans une aveuglement tragique, applaudissant la “libération” d’un peuple pourtant plongé dans l’enfer d’un système totalitaire. À l’époque, peu de voix s’élevaient pour alerter sur l’ampleur des massacres à venir, et même moins encore pour les dénoncer une fois les atrocités rendues évidentes.

Les réfugiés cambodgiens, fuyant le régime de Pol Pot, ont été souvent écoutés avec mépris, leurs témoignages minimisés ou qualifiés de propagande réactionnaire. La réalité des fosses communes, des travaux forcés et des exécutions sommaires était occultée au nom de la solidarité idéologique avec un mouvement qui, en apparence, se voulait contre l’impérialisme et la domination des puissances occidentales. Mais cette solidarité aveugle n’a pas empêché le drame de se produire. Les Khmers rouges ont imposé une répression sans précédent, anéantissant des générations entières, détruisant toute forme de culture, d’économie et de civilisation.

Pourquoi ce silence ? Pourquoi aucune repentance ? Il est révélateur que, cinquante ans après cette tragédie, les journaux qui avaient célébré la victoire de Pol Pot n’aient jamais fait preuve de la moindre introspection publique, de la moindre remise en question. Aucun mea culpa, aucune prise de responsabilité. Ce silence coupable sur leurs erreurs d’analyse et de jugement est aujourd’hui un aveu de complicité idéologique. Certes, certains individus et certains intellectuels ont pris conscience de la réalité après coup et ont présenté leurs excuses, mais les organes de presse qui, pendant des années, ont ignoré ou minimisé le génocide, n’ont toujours pas fait preuve de repentir. À croire que l’aveuglement idéologique est parfois plus fort que la conscience.

Dans une époque où la repentance est exigée à chaque coin de rue — qu’il s’agisse de la colonisation, des erreurs passées de l’État, ou des crimes de guerre en Europe — la gauche française semble toujours réticente à se regarder en face sur l’une des plus grandes erreurs de jugement du XXe siècle : l’adhésion aveugle au totalitarisme khmer rouge. Cette contradiction ne peut être ignorée. Si l’histoire a ses failles et ses zones d’ombre, la mémoire collective en France n’a pas su tirer toutes les leçons des tragédies passées.

Dans la droite ligne des erreurs commises lors de l’ascension des régimes communistes en Union soviétique ou en Chine, cette réticence à admettre les erreurs de jugement souligne une forme de cécité idéologique qui persiste dans certains cercles médiatiques. Combien de journalistes et d’intellectuels ayant soutenu ce mouvement sanglant ont pris la plume pour réparer cette erreur historique ? Combien de journalistes, aujourd’hui, sont prêts à reconnaître que cette culpabilité idéologique les a conduits à couvrir des massacres au nom de l’idéologie révolutionnaire ?

Ce silence n’est pas seulement une faute morale ; il est aussi politique. Il y a un devoir de mémoire vis-à-vis des victimes. Les Cambodgiens, ces réfugiés qui ont survécu à l’enfer des camps, et leurs enfants, qui ont grandi dans l’ombre de cette douleur, attendent encore que la France reconnaisse l’ampleur de l’aveuglement de certains médias et intellectuels. Ce n’est pas seulement une question d’histoire, mais de respect des victimes et de justice. Si nous exigeons des excuses pour d’autres événements historiques, pourquoi en serait-il autrement pour cette tragédie ?

Il est grand temps que la gauche française, les journaux de l’époque et les intellectuels qui l’ont soutenue fassent face à cette honte historique. Plus que des excuses, il est question d’une réflexion collective sur les dangers de l’idéologie, des aveuglements idéologiques et du prix humain des erreurs. Le Cambodge et ses morts méritent ce respect, ce reconnaissance du tort. Cette erreur ne doit plus être occultée. La mémoire, comme la vérité, ne peut être sélective.

Enfant du Comminges, dans les Pyrénées Centrales, j’ai cet amour pour les territoires qui au fil des siècles sont venus former notre belle France. Cette France que j’ai servi durant quelques années au sein des unités de l’Infanterie de Marine et par ce biais sur différents théâtres d’opérations et qui m’a donné ainsi une deuxième famille. Amoureux de notre Histoire mais surtout admirateur de l’œuvre de nos deux empereurs, loin de tous anachronismes, je défends leur mémoire mais aussi les valeurs qu’ils nous ont légué pour une certaine idée de la France grande, juste, respectée et généreuse. Cette Histoire, ces valeurs et cette mémoire qui doivent nous rendre fier d’être Français.